文|凯风

大城市扩张之路,戛然而止。

01

大城市不能再随意扩张了

城市不是越大越好。

中央日前印发的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》提出,推进超大特大城市瘦身健体,严控中心城市规模无序扩张……合理确定城市规模、人口密度、空间结构。

这几年盛传的深圳合并莞惠、武汉合并鄂州、西安合并咸阳、汕揭潮合并、宁波舟山合并等,或将进入无限期搁置阶段。

同时,这10年来,全国消失了140多个县,而增加了120多个市辖区、10多个县级市。

借着撤县设区的浪潮,北上广深、武汉厦门南京佛山等率先进入“无县时代”,众多城市的市区、城区得以大幅扩张。

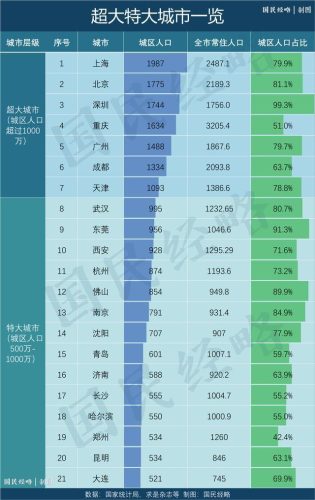

其中,超大特大城市共有21个,主要由一线城市和强二线城市构成。

7个超大城市:上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。

14个特大城市:武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连。

值得注意的一点是,这里的衡量标准并非全市人口,而是局限于城区人口。

根据定义,城区不包括镇区及乡村人口。一般而言,凡是城市化率不高、县域及乡村过多的地方,城区人口规模会远远低于全市人口。

根据城市发展阶段的异同,城区人口最高占全市人口比例可达9成以上,最低的低于20%。

这正是石家庄、临沂等地全市人口超过千万,但未能跻身特大城市的原因所在。

19个国家级城市群

根据《人民日报》最新刊发的《加快转变超大特大城市发展方式》一文的提法:

建立中心城市带动都市圈、都市圈引领城市群、城市群支撑区域协调发展的空间动力机制。

这将是未来城镇化的主要发展方向。

05

何以瘦身健体?

第二个转向在于,产业转型是重中之重,转移落后产业、发展先进产业是必由之路。

前不久发布的十四五城镇化方案,对“瘦身”和“健体”做了明确表述:

瘦身:超大特大城市要有序疏解中心城区一般性制造业、区域性物流基地、专业市场等功能和设施,以及过度集中的医疗和高等教育等公共服务资源。

健体:优化提升中心城区功能,增强全球资源配置、科技创新策源、高端产业引领功能,率先形成以现代服务业为主体、先进制造业为支撑的产业结构,提高综合能级与国际竞争力。

可见,超大城市并非不允许扩张,而是一改过去来者不拒的扩张姿势。

纾解低端产业,全面拥抱高新产业,可谓大势所趋。

这方面,北京、上海、深圳、广州、杭州等地走在前列。

以广东为例,根据《中国第一大省,正在“拼命”搞经济》一文分析,广东在电子信息、装备制造等核心支柱产业之外,还构建了10个战略性新兴产业。

上海5大郊区新城

二是,省域副中心城市的崛起,将会给强中心城市带来一定挑战。

多个省份已明确省域副中心城市:

广东的湛江、汕头、珠海;四川的绵阳、宜宾等;湖北的襄阳、宜昌;河南的洛阳、南阳;湖南的岳阳、衡阳;广西的柳州、桂林……

不过,仅仅给予一个副中心城市的名号并不够。毕竟,这些城市与省会之间有着难以弥补的差距。

三是,推进以县城为重要载体的城镇化建设,强县经济成为潮流。

不是每一个县城都有独当一面的能力。

这方面,在大城市群、大都市圈内的县域,能够享受到中心城市的辐射,无论是作为卫星城市还是副中心城市,都不乏吸引力。(参阅《2022年,全国百强市、百强区、百强县、百强镇排行》)

对于偏远地区,或者本身缺乏产业支撑的中小县城,无论是产业吸引力还是公共服务,都存在明显短板,这些县域如何强身健体值得关注。

总之,错过了上一轮城市扩张的机会,现在再靠外延式扩张实现城市能级晋级,可谓难上加难。