创新热销产品排名前十(中国热销的产品)

2023年10月,由E药经理人在科睿唯安Derwent Innovation专利数据及Cortellis™竞争情报和临床试验数据基础上,基于“三维度四指标”评选体系,经历数月的数据筛选、整合分析后生成的“2023中国医药创新企业100强”(以下简称“创新100强”)强势出炉。

这是E药经理人第五次发布“创新100强”榜单。

11月2日,在由中国医药企业管理协会、中国医药生物技术协会、杭州市投资促进局、杭州市临平区商务局主办,E药经理人、中国医疗健康产业投资50人论坛承办的2023’第十五届中国医药企业家科学家投资家大会(“启思会”)上,科睿唯安生命科学与医疗健康大中华区首席顾问曾亚莉对“创新100强”榜单进行了解读,并分享了全球医药创新的最新趋势。

科睿唯安生命科学与医疗健康大中华区首席顾问曾亚莉

01

“创新100强”透露四大趋势

从今年榜单来看,与去年相比,处在第一梯级的企业地位仍然稳固,尤其排在前十的公司。恒瑞仍然排在首位,百济神州、石药集团、翰森制药、荣昌生物、齐鲁制药等企业排名都有一定幅度的上升,信达生物则保持了原来的位置。从榜单总体上来看,今年新入榜了24家企业,在数量上与往年保持持平。

具体来看,2023年的“创新100强”在梯级之间差异、空间分布、企业类型对比几方面,显示出四大值得关注的趋势。

第一大趋势是,头部效应仍然显著,位次相对稳固;第三、四梯队变化较大,新势力创新活跃且竞争激烈。从数据来看,“创新100强”整体创新实力有所提升,相较去年中国拥有在研临床管线的企业数量增加到654家,同时评分的平均值较上年提升了31%,第三、四梯队的创新提升尤为显著。另一面,显而易见的是榜单排位竞争越发激烈,2022年和2023年均入榜企业有75家,其中上升27家,下降41家,进出榜单企业主要集中于第三、四梯队。

第二大趋势是,空间分布上,“创新100强”企业区域分布呈现扩散趋势。曾亚莉表示,多地政府正加大对生物医药产业投入与扶持,创新分布区域首次出现三大核心产业集群外百强企业数量的增长。当然也并不影响长三角持续引领创新驱动力,而京津冀、珠三角也表现较为稳定。

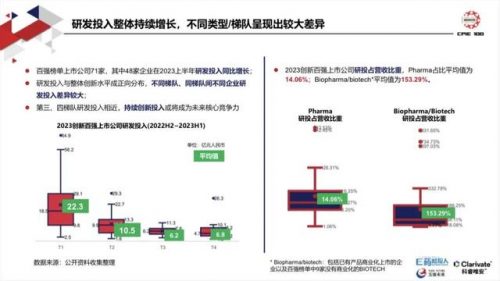

第三大趋势是,研发投入整体持续增长,不同梯队企业呈现出较大差异。在“创新100强”中,有71家上市公司,其中48家企业在2023上半年研发投入同比增长。曾亚莉指出,公司的研发投入与整体创新水平成正向分布,不同梯队、同梯队间不同企业研发投入差异较大。“第一梯队的研发投入平均值是第二梯队的两倍,第三和第四梯队的三倍。就同一梯队来看,第一梯队的最高值是平均值的三倍,而最低值只有平均值的1/10。”另外,第三、四梯队研发投入相近,持续创新投入或将成为他们的未来核心竞争力。

从相对指标来看,2023“创新100强”上市公司研发投入占营收比重,传统药企(Pharma)占比平均值为14.06%;生物制药/生物技术(Biopharma/biotech)平均值为153.29%。

第四大趋势是,中国医药行业创新转型显成效。2020-2022年,传统药企(Pharma)在百强中的席位逐年递减,但在今年发生了显著的反弹。“在寒冬下,传统药企前期创新投入逐渐呈现出效果”曾亚莉解释道。

从创新根基上来看,整个“创新100强”的授权专利数量持续稳定增加,占比基本持平,这意味着中国生物医药创新能力还是主要集中于“创新100强”。但曾亚莉也指出,目前整个“创新100强”企业临床试验数量占比有所下降,这一趋势已经持续了四年。这意味着非百强企业,比如种子企业,逐渐地将临床前的项目推到了临床当中,从而稀释了“创新100强”的占比。从另外一个角度来看,这恰恰说明了近年来随着投资不断加大,中国生物医药的多样性和活跃度在持续增加。

总体来看,基于多年的连续追踪,“创新百强的版图已经初步显现:第一梯队领先优势明显,并与后续梯队拉开差距,整体创新实力进一步夯实;第二梯队逐渐与第三、四梯队拉开差距,但与第一梯队差距仍较大,后续潜力需巩固;第三、四梯队差距微弱,竞争激烈,需要继续内修外练,不断提高差异化核心竞争力,才能突出重围”。曾亚莉总结道。

02

全球医药创新趋势分析

中国创新药到底在全球创新生态中处于什么位置?

根据科睿唯安行业基准分析——CMR全球研发绩效报告,从新分子实体(NME)首次全球上市这一指标来看,美、日、中成为NME全球首次上市最受青睐的国家。2022年,全球首次上市NME有82%会选择美、日和中国作为首次上市市场。值得一提的是,自2017年以后,整个中国的新分子实体上市的数量占比是在逐年上升的,2021年整个占比达到了全球的25%。当然受疫情影响,这一比例在2022年有所回落,但曾亚莉相信,未来随着中国创新药进入收获期,该占比还会逐步上升。

专利是创新的根基之一。全球创新成果保护不断加强,中国成为全球生物医药专利申请主力军。科睿唯安CMR全球研发绩效报告提供了一组有力的数据,2013-2022年,中国医药专利申请和授权数量快速增长,2022年专利申请数量是美国的3倍;授权专利数量是美国的2.1倍。

可持续创新需要不断地研发投入,与全球行业基准和头部企业对比,中国研发投入占营收比例持续增长但仍有提升空间。自“十四五”以来中国上市药企研发支出年复合增长率达到19.1%,超过CMR全球生物医药行业基准值(约5.7%)。但从绝对值来看,中国与世界仍有差距。以创新100强药企为例,2022年中国创新百强上市药企平均值在14%左右,对应地,2021年全球头部药企研发/营收占比约19%,中小型药企占比更是达到23%。

生物医药整个创新过程同时需要授权许可与外部合作方面以加速药品开发。从CMR全球研发绩效追踪数据来看,对比2017年和2021年来自企业统计数据,全球头部药企从II期到注册申报阶段的授权许可和联合开发项目数量占比减少明显,而早期授权许可和联合开发有所增加。曾亚莉解释,对产品阶段以及开发合作方式的选择,主要取决于企业自身的内外部资源、全球竞争格局和对项目推进时间的要求。

而从未来市场空间来看,科睿唯安对部分适应证临床资产进行贴现折算,预计未来全球获批新药高增长空间将集中在高度未满足领域和实体瘤领域。具体而言,在高度未满足需求领域,新药获批增长预计将超过200%;对于大多数已获得多个疗法批准的适应症预计新药获批增长在50-100%范围;实体瘤有多种靶向疗法正在开发过程中,预计增长达到170%。

“当谈及药物市场销售表现时,我们只看到了浮在海面上的冰川,而在冰川之下有大量的基础工作需要要去做。当前需要考虑的是如何将科学的理念、先进的技术转化为合理的商业投资。希望大家能够将商业化、全球化的开发思维贯穿到整个药品开发生命周期,而不仅仅是药品在III期临近上市时才开始考虑商业化。只有在每个阶段把大量基础工作做好,才能最终实现产品的卓越上市和更好的商业投资回报,形成可持续的创新与企业发展。”曾亚莉总结道。