青岛武关酒店排名前十(青岛五星级酒店排行榜)

有好几次,当我读到《史记》“商君列传第八”的尾部,看到“亡至关下”就觉好奇,难道武关就那么的不可逾越?对未知充满好奇之心,往往是我们人类探索事物真相的原动力。从此心中就种下了,要去武关实际一看的这根草。

“後五月而秦孝公卒,太子立。公子虔之徒告商君欲反,发吏捕商君。商君亡至关下,欲舍客舍。客人不知其是商君也,曰:“商君之法,舍人无验者坐之。”商君喟然叹曰:“嗟乎,为法之敝一至此哉!”去之魏。魏人怨其欺公子卬而破魏师,弗受。商君欲之他国。魏人曰:“商君,秦之贼。秦强而贼入魏,弗归,不可。”遂内秦。商君既复入秦,走商邑,与其徒属发邑兵北出击郑。秦发兵攻商君,杀之於郑黾池。秦惠王车裂商君以徇,曰:“莫如商鞅反者!”遂灭商君之家。 ”

起首原本不该引用如此大段,思虑再三,感觉引用这段话能顺带解答很多网友喜欢问的三个问题:一是商鞅死在哪里?由此段话可知,商君过武关不能后北上魏国被拒,率家兵攻击郑国时,被秦军杀死在郑国黾池,即:今天的河南黾池一带。

二是商鞅变法的效果?从商鞅听到旅舍老板拒绝其入住理由的感叹:唉!我立法竟然作茧自缚到如此地步。一叶知秋,我们就可从商君本人的叹息,推知其变法,法网细化到了何种的深度,国民守法意识自觉且强。

写文章,按理应该引用现代语翻译文,但考虑到现代汉语繁琐多字,古汉语显得简洁扼要,且具有更强的说服力与证明力,因此我喜欢引用古籍原文,当然仅限于读者都能读懂的段落语句。

其实,本篇的重点是三“关下”的武关究竟是怎么样的关隘?竟然能阻挡商君逃命。

2016年11月19日一早,原本的计划是一早7时左右,从陕西陈仓区的家中出发,但每每现实总是比计划的要晚很多。装车,临行前的收拾家,把水电煤气都关掉,直到11时左右才进入连霍高速,好在离目的地商洛市并不太远,高速也就350多公里。

这一带属秦汉时雍州之地,也就是说从武关到秦都(雍城)350公里左右、至咸阳(商鞅变法后主持修建,自雍城迁都至此直到秦灭)200公里左右。知道距离,我们就能在脑海中能把重大历史事件具体化。

其实这几年下来,关中四塞:东函谷关、西大散关、北萧关,都已经实地拍过,就差南武关了。

现代的关中地理概念与秦汉时不同,差别就在于现代的关中东以潼关为界,而秦汉时则是以秦时函谷关为界。其他三关变化不大,尤其是南武关的稳定性最强,几千年地理位置基本无太大变化。

武关位于今陕西省商洛丹凤县城南30多公里处的武关镇。武关历史上,从设关之日起直到近现代,发生的重大历史事件太多,且多是影响中国历史走向的事件,但限于本篇的主题,本篇只能以秦汉为限简述一二。

写这类文章,最打怵的就是详细介绍的引用,如果长篇引用就会陷入“抄袭”,但是对于介绍文实在无法有独特性描述。只好每次大量阅读,然后根据网络叙事特点,编写的简练易读还不涉嫌“抄袭”。

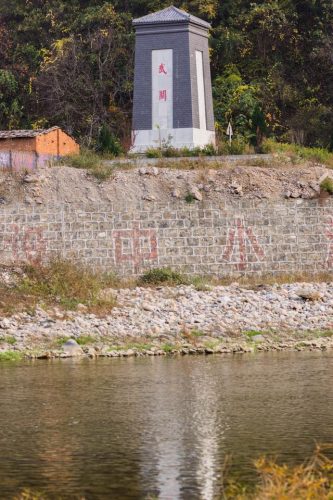

武关,作为古时晋楚、秦楚国界出入边境检查站,位于丹凤县东武关河的北岸,历史悠久,远在春秋时即有建置,名曰“少习关”,战国时改为“武关”。

关城建立在峡谷间一座较为平坦的高地上,北依高峻的少习山,南濒险要。从关城的位置布局、地貌看,和北萧关很像,只是萧关二侧的山势更加奇险。

关城周长1.5公里,城墙用土筑,略成方形。东西各开一门,以砖石包砌卷洞。建国前西门上有“三秦要塞”四字,东门有“武关”二字,内门额上有“古少习关”四字。建国后城门、城墙等遭到毁灭性破坏。尽管网络上是如此描述,但当我去时,既没有看到网络上的配图照片中的建筑物,也没有见到像样的设施。

关西地势较为平坦,唯出关东行,延山腰盘曲而过,崖高谷深,狭窄难行,因此武关为古代兵家必争之地。现在看去,只留有当年建设的黄土墙,墙上的包砖石头都被当地人拆走,自家盖房用了。不过,近年来开始重视保护,部分残留的土城墙受到了保护,但感觉力度好像不够大。

起自武关的古道,古称商於道、商山道,是陕西东南部的重要门户,是古都长安连接荆襄、吴越的纽带。秦时,楚国西伐秦国,也是由武关进兵,从后来刘邦由此入关中突灭秦国看,“四塞”之中南武关才是关中的“命门”所在?

提到楚国西伐秦国,就不得不提吴起,他在魏国“变法”时,一度率5万魏军打败秦军50万,结果打的秦国满地找牙。据说后来秦国的名将白起,是由于其参加过战争的爷爷佩服吴起,才给他取名白起。

吴起因受魏国贵胄的迫害,不受魏武侯信任后,就出走楚国,受到楚悼王的重用。他在楚国再次“变法”,没有几年楚国变成强国。吴起再次拿秦国检验自己的变法成果,打败秦国,夺回楚国的失地。有《史记》“孙子吴起列传第五”的记述为证:

“楚悼王素闻起贤,至则相楚。明法审令,捐不急之官,废公族疏远者,以抚养战斗之士。要在强兵,破驰说之言从横者。于是南平百越;北并陈蔡,却三晋;西伐秦。诸侯患楚之强。”

但楚国随着楚悼王死吴起被杀,以后就成了“商鞅变法”后强秦的蚕食对象。楚国从此以后就未能够再重回辉煌。从《史记》“楚世家第十”的几处事关武关的大事件,足以见得:

“昭王诈令一将军伏兵武关,号为秦王。楚王至,则闭武关,遂与西至咸阳,朝章台,如蕃臣,不与亢礼。”

楚怀王不听屈原的劝阻,到武关赴会秦昭王,被强掳到咸阳沦为秦国的阶下囚。

“顷襄王横元年,秦要怀王不可得地,楚立王以应秦,秦昭王怒,发兵出武关攻楚,大败楚军,斩首五万,取析十五城而去。”

自秦昭王一直到后来的秦始皇,秦国基本都是从武关出兵伐楚,楚国根本无还手之力。

前往武关的那天,关中地区的雾霾真的是非常严重,尽管已经是中午时分,但行车在高速上,感觉大地好像还在黄昏中,当驶入西安绕城高速,不远处的城市高楼如同海市蜃楼。但非神话中的多彩,只是令人呼吸感觉不舒服的暗灰色。自西安绕城高速向东南方前行,群山在雾霾中虚幻模糊,究竟钻了多少个隧道,没有数清楚,没有预料到的是雾霾竟然也已经深入到了秦岭腹地。

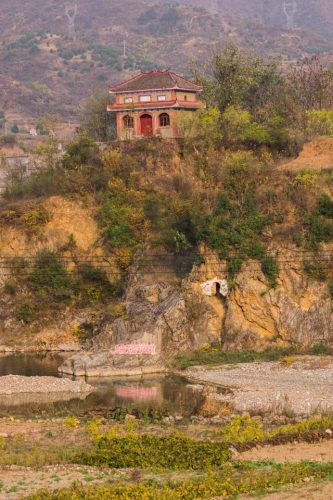

钻过秦岭隧道后,感觉丹凤县的雾霾要比西安轻许多。下高速后没有在丹凤县城停留,直接沿路况不错的G312前往武关镇。

穿过武关隧道后不远就进入了武关镇,由于过去疏于保护,武关的城墙残留已经不多,有的居民家就建在过去的城墙上。

不过从现场看到的标语,现在开始对古城墙开始保护了。也许有点晚,但总比不保护要强。从武关选址看,地理优势非常明显,在冷兵器时代。

武关就在武关河冲积的台地上,二边都是高山峻岭,武关河呈弓形成了武关的自然护城河。只要从南端用1.5公里的城墙封堵起来,真是有一夫当关万夫莫开的地貌优势。不过,现代可能由于上游多建水库,河中的水也许没有秦汉时那么深。

难怪商君被拒绝以后,掉头北上奔向魏国。假设当年他能过武关,到楚国,个人命运会有变化吗?历史进程会因此改变吗?这些我们虽然无法假设,但从吴起到楚,楚国强的先例,也很难说。

因武关可看的遗迹不多,那天很快就转看完,但也无法在黑夜中走G312国道往南阳,天黑时就又返回到丹凤县城。

丹凤的葡萄酒很有名气,已经有110多年的历史,刚好夜宿在丹凤葡萄酒厂旁边的酒店,买了干红、干白各一瓶。原本打算晚餐喝瓶干白,因不熟悉未能找到合适的饭店,就在附近小吃城用了简餐。吃小吃用碗品尝干白葡萄酒,总感觉好像比较滑稽,就没有喝酒。

原本的计划是翌日再过武关,沿312国道往南阳,实际体会一下武关古道的艰险。但因寒潮来袭,早起天上飘起雪花,而我所驾车辆非以往的4驱SUV,只好从武关旁的高速前往南阳。

虽说是事后诸葛亮的马后炮,读《史记》,我最不卒忍读的就是下边这段话:

“初,项羽与宋义北救赵,及项羽杀宋义,代为上将军,诸将黥布皆属,破秦将王离军,降章邯,诸侯皆附。及赵高已杀二世,使人来,欲约分王关中。沛公以为诈,乃用张良计,使郦生、陆贾往说秦将,啖以利,因袭攻武关,破之。又与秦军战于蓝田南,益张疑兵旗帜,诸所过毋得掠卤,秦人憙,秦军解,因大破之。又战其北,大破之。乘胜,遂破之。

汉元年十月,沛公兵遂先诸侯至霸上。秦王子婴素车白马,系颈以组,封皇帝玺符节,降轵道旁。“

叱咤天下的秦军,怎么会突然间衰落到如此的程度?即便是武关因刘邦用张良诡计没有守住,可以理解。蓝田古道,巨石满山,其道多凶险、易守难攻,也足以抵挡住刘邦大军挺进咸阳,怎么也就没有守住?一个大好河山,风头正劲时就如此顷刻间土崩瓦解,确实值得我们深刻反思。也许历史有其不为人知的运行规律,但还是人祸远大于所谓的天命。

由此看来,关中四塞中,武关才是关中最脆弱的“夺命门”,一旦失守,蓝田山路再不能败敌,咸阳就无险可守,只有成为砧板上的任人宰割的一条死鱼。