8日,杭州第19届亚运会落下帷幕,经过15天的角逐,尽锐出征的中国体育代表团第11次蝉联亚运会金牌榜榜首,取得亚运会参赛历史最好成绩,为备战巴黎奥运会进行了全面练兵。

体育赛场上的故事,总能激荡人心,而媒体则是让这些故事传遍世界的最重要载体。正如国际奥委会终身荣誉主席萨马兰奇所说,“媒体是奥运会成功与否的评判者”。媒体运行、媒体服务,是一届成功的奥运会、亚运会必不可少的任务。

解放日报·上观新闻这次先后派遣6名特派记者报道杭州亚运会,其中有文字记者、摄影记者、视频记者,但某种程度上,每个人都是全媒体记者。在“天堂”杭州的媒体村以及各大场馆蛰伏18天后,他们对本届盛会留下哪些深刻印象?

陈华:怕被“误解”

作为一名投身体育新闻行业22年的老兵,跑完杭州亚运会,我很担心:不少“半路出家”的同行,很多不明真相的群众,可能对体育记者这个职业,产生一定的“误解”。

最大的“误解”,是体育记者原来这么好当?只要会拿着手机拍视频就行!

移动互联网时代,人人都有麦克风,每个人都能在互联网平台发表观点;如今进入视频互联网时代,人人都有摄像机,一台智能手机就是一个微型融媒体平台。杭州亚运会,可能是版权方心怀“美美与共”理念,不管在混合采访区、新闻发布厅,文字记者可以名正言顺随便拿起手机拍视频。

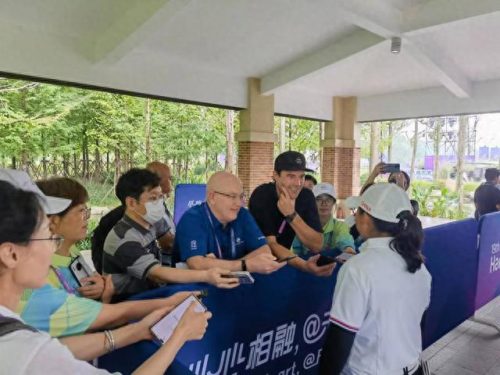

新华社资深体育记者许基仁(左),从事体育新闻报道38年,杭州亚运会是他参与报道的最后一届大赛。

于是,全红婵的一路小跑躲避采访、张雨霏的率真坦诚言语、48岁丘索维京娜的为母则刚,他们的一言一行、一笑一颦,都能被数十台甚至上百台智能手机拍摄记录。不到半小时,传播速度堪比“现场直播”的各类发布会、混合区现场短视频,第一时间就能出现在各大社交媒体平台。

这,是一种难以表述的“幸福感”。2020东京奥运会,新冠疫情阴云笼罩,现场零观众、混合采访区增加距离,没有版权的媒体当然不允许拍摄视频,否则会被场馆新闻经理“亮黄牌”警告,甚至“吃红牌”被直接吊销采访证。

境外记者还停留在录音笔的“石器时代”,中国媒体融合彻底进入“全天候短视频时代”。

2022卡塔尔世界杯,世界杯的版权价格或比奥运会更昂贵,对文字记者的相关限制更为严格。在多哈,文字记者想“越位”拍点视频,几乎没有任何可能。即便是在看台拍照留影,都会有警觉的志愿者提醒“禁止拍视频”。

但在杭州,采访亚运会几乎没有“后顾之忧”,文字记者想拍就拍,想传就传,随心所欲——尤其是杭州亚运会非常迅速流畅的5G网速,对视频报道,实在太友好了!

姚勤毅:没有最卷,只有更卷

“这是最‘卷’的一届亚运会!”在杭州,笔者不止一次听同行发出感叹。这,是中国新闻行业进入“全媒体时代”后的第一届本土亚运会。

深夜挤班车返回新闻中心,是杭州亚运会媒体记者的日常必修课。

赛场上,运动员们奋力拼搏,摘金取银;赛场外,各路媒体记者无时无处不在“同场竞技”。本届亚运会有上万名媒体相关工作人员。拿着大本小本,提着大包小包,扛着“长枪短炮”,奔赴在每一个赛事的现场。

早上六点起床赶赛场媒体班车,一天转战两个到三个场馆是常态,路上的“碎片时间”绝不可能浪费,写稿子、修照片、剪视频。不少记者一天往往只能踏踏实实吃上一顿饭——晚上回到媒体村后的夜宵。

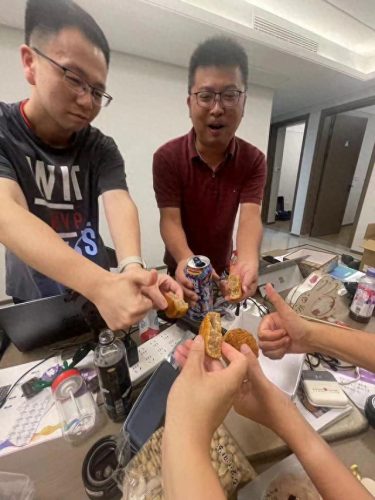

杭州亚运期间,恰逢中秋、国庆假期,远离家人的亚洲媒体记者天涯共此时,在媒体村内过节。

亚运赛场,不仅要拼速度、拼质量,更得拼体力、拼体格,不少网友留言,比赛刚结束,简明完整的赛况、精彩的照片集锦就已经在网上刷屏,这种速度要归功于在现场的每位记者抢新闻的努力。正因为有他们,在深夜的MMC(主媒体中心)、在场馆外围、在比赛现场的奋战,这场体育盛事的精彩瞬间才得以以镜头、以笔触传递至亚洲各国。

龚洁芸:体育最好的样子

在奥体中心游泳馆,我经历了游泳比赛一个晚上七次起立唱中国国歌升中国国旗的激动时刻,也感受了张雨霏和日本选手池江璃花子温情拥抱感动落泪的动人瞬间;在奥体中心网球中心,我见证了上海选手张之臻为中国男子网球时隔29年重夺亚洲冠军的历史瞬间,也目睹了印度网球“一哥”纳加尔登上亚运会赛场的风采;在体操赛场,我看到了丘妈为了自己梦想努力的样子,也看到上海姑娘章瑾三次掉杠依然忍痛完成整套动作的坚持……

这,就是我爱体育,我爱体育采访原因。在杭州亚运会赛场上,有温情、友谊、关爱,有让人心生感动和心潮澎湃的一幕幕……和运动员收获胜利、站上领奖台一样,这些也是体育中最好的样子。

秦东颖:浓浓中国风

西子湖畔,亚运盛会。记者所在的媒体村宿舍,一边看得到代表中国速度的高铁,每日繁忙;另一边望得到流淌千年的钱塘江,两岸高楼林立。千年古城成为连接历史与未来、亚洲与世界的桥梁。

浓浓的“中国风”,让中国记者也经历了一次传统文化洗礼。火炬“薪火”设计灵感,源自实证中华五千年文明史的良渚文化,融入了甲骨文及浙江八大水系;中国代表团礼服“星耀”代表了青花瓷、牡丹等中国元素;奖牌“湖山”将杭州的三处世界文化遗产良渚、西湖、大运河都融入其中。很多外国记者则通过新闻中心安排的采风之旅,触摸到深厚的东方文化底蕴。

体育是一种文化,它能够超越个体,获得群体成员的情感认同。因为亚运会,心心相融,@未来(heart to heart,@future)的主题口号,也就有了真正用心交融的传播载体。

海沙尔:从“菜鸟”到“熟手”

之前参与2022北京冬奥会、2023成都大运会报道并积累经验,这次杭州亚运会采访,最大的感受莫过于拿着“长枪短炮”奔波时,更知道自己想要什么照片,而不是像“无头苍蝇”一样盲目奔波。

综合性体育运动会摄影位置少、媒体记者多,一般根据“先到先得”原则分配位置,摄影记者要提前到场占位。

9月21日拍摄足球项目比赛,赛场上激情四射,场外数万名观众助威呐喊声,让我边按快门边享受体育运动的魅力;开幕式当晚,我把视角定在杭州地标城市阳台,和杭州市民游客一起眺望钱塘江对岸的灯光秀,期待盛会开幕; 9月24日,亚运首金在赛艇比赛项目产生,当天傍晚也是中国泳军首秀冲刺七金的时刻,在不同项目之间合理规划时间和路线,是优秀体育摄影记者的必修课,尽量不错过热点赛事的珍贵瞬间;18天的亚运报道,让来自全国各地的体育摄影记者在竞争好位置的同时,互相学习互相交流。从参加过多届奥运会、亚运会报道的“老法师”,到初入职场的“零零后”,大家都不忘对体育摄影热爱的初心,保持纯真进取的热情……

在杭州亚运会的现场,能尽己所能捕捉精彩瞬间,能亲身参与其中,我已深感荣幸。

沈阳:不断找寻

杭州亚运会,是我第一次现场参与大型体育赛事报道,回顾过去18天,更像是一次关于“不断找寻”的旅程。

中秋节当天,前方特派记者“啤酒配月饼”,过了一个别有意义的节日。

初入亚运会,找寻新闻是首要任务。赛场上运动员尽力地拼搏、赛场下观众们尽情的加油、赛场外志愿者尽心的奉献,都是我们的关注点。最终,我国亚运健儿们已获得201枚金牌,但体育赛事的新闻点并不能仅限于冠军。

随着对赛事的理解,找寻一条新闻也逐渐变成找寻一种精神。“48岁的丘索维金娜再次征战亚运”“电竞霹雳舞项目首次亮相亚运”“张雨霏与池江璃花子相拥”等,都是值得我们去挖掘的新闻,也让我渐渐地明白:“冠军”并不是体育精神的全部。超越自我、不断强大才是体育的内核,也印证了“更快、更高、更强、更团结”的奥林匹克精神。