硅基材料是成本占比最高的材料,集成电路制造用材料成本结构中37.3%为硅基材料。90%以上的芯片和传感器是基于半导体单晶硅片制成,2021年全球半导体硅片市场规模达140亿美元,行业高度集中,CR5市场份额接近90%。硅片是用量最大的半导体材料, 90%以上半导体产品使用硅片制造。随着5G、新能源、AIoT的快速渗透,2021年半导体行业迎来超级景气周期,硅片需求持续旺盛。

所以说,硅基材料是电子信息产业链不可或缺的基础,半导体硅片的供应自主可控事关国家安全。那中国的硅片发展的如何呢?

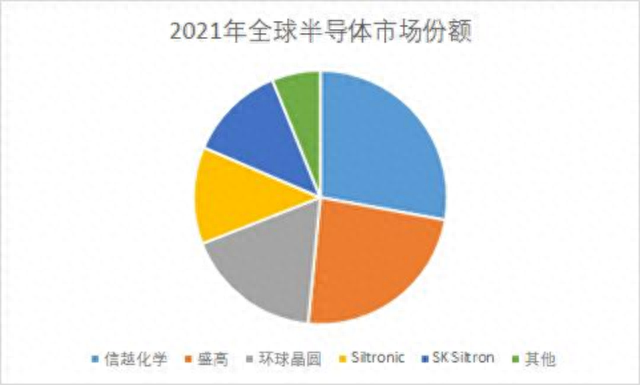

全球半导体硅片市场呈现寡头垄断格局

受新冠疫情常态化后的产业发展影响,随着5G通信、汽车电子、工业电子、人工智能、云计算、各类消费电子产品等终端市场需求的快速增长,行业“缺芯”的情况进一步加剧;另一方面,在诸多因素的影响下,台积电、英特尔、格罗方德、三星等国际大厂纷纷加大资本开支,进行产能建设或技术升级。芯片短缺与晶圆厂扩张传导到产业链上游的硅片产业,使硅片需求量增大。

全球硅片市场高度集中,前五大厂商约占89%的市场份额,日本硅片企业领先。日本企业一直在半导体硅片领域处于领先地位, 信越化学(Shin-Etsu)和胜高(Sumco)合计市场份额超过50%。2016年12月,环球晶圆(GlobalWafers)以6.83 亿美元收购当时排名全球第四的美国SunEdison Semiconductor (SEMI)。收购案完成后,环球晶圆成为中国台湾最大、全球第三大的半导体 硅片供应商。SK Siltron与存储大厂海力士同属SK集团,随着存储市场的快速发展市场,SK Siltron占有率持续提升。

在世界的五大硅片供应商中,没有中国大陆的企业。由于硅片具有较高的技术壁垒,所以导致硅片市场集中度较高。但是中国本土供应商,比如上海硅产业集团占到了全球市场份额的3%,打破了垄断。国产大硅片迎来了重要发展机遇。

纷纷扩产

全球第三大半导体硅片制造企业环球晶圆日前宣布,计划斥资约50亿美元在美国得克萨斯州新建一座生产12英寸硅片的工厂。新厂预计2025年投产,最高产能达每月120万片。环球晶圆表示,12英寸硅片是芯片制造不可或缺的关键材料之一,格芯、英特尔、三星、德州仪器、台积电等芯片制造厂纷纷宣布扩产,美国地区对硅片的需求将大幅增长。

事实上,今年2月初确认53亿美元收购德国半导体硅片企业Siltronic失利后,环球晶圆启动了新一轮扩产计划。彼时,环球晶圆给出的2022年至2024年总资本开支为1000亿元新台币(约36亿美元),包括新厂扩建。公司预计从2023年下半年开始逐渐释放新产线的产能。

全球最大的半导体硅片企业信越化学在今年2月下旬宣布,为应对旺盛的硅片需求,拟进行超过800亿日元的设备投资。

另一家日本半导体硅片制造商胜高计划斥资2287亿日元扩大12英寸半导体硅片产能。沪硅产业则通过三家子公司积极扩产。其中,生产12英寸硅片的子公司上海新昇将在现有每月30万片产能基础上再增30万片,子公司Okmetic将每年新增313.2万片8英寸半导体抛光片产能。立昂微拟发行可转债募集资金不超过33.90亿元,通过募投项目提升产能优势。募投项目包括:年产180万片12英寸半导体硅外延片项目、年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目等。

据国际半导体产业协会统计,截至 2021 年年底,全球有 19 条高产能芯片制造产线进入建设期,另有 10 条芯片制造产线于 2022 年动工,对半导体硅片用量将直线上升。全球半导体硅片产业将迎来新一轮供不应求的市场机会。

国内硅片发展现状

300mm半导体硅片缺口巨大

张汝京说过,“从整个电子产业链看,我国集成电路产业在设计、封测环节已做得不错,整机环节则做到了全世界最强;而现在,设备制造方面也有了很大进步,只是集成电路等级的硅片产业基础还很薄弱,300mm芯片级硅棒和衬底制造是目前国内半导体价值链上缺失的一环。”

300mm大硅片的制造是一个挑战极限的过程。以拉晶为例,世界上最大的钻石是3106克拉,重600多克,300mm大硅片的拉晶环节相当于经过6天5夜生长出450千克左右的金刚石结构的钻石,并且要求结构完美、没有缺陷。

晶体生长后要求表面洁净,在300mm大硅片上,14纳米工艺节点要控制19纳米尺寸的颗粒,这相当于在长三角范围内,1毛钱大小的硬币数量不能超过10个。“硅片好不好,就看平整度好不好。”李炜介绍,300mm大硅片的片内平整要求相当于1000公里长度内只起伏1-10厘米。由于硅片生产具有较高技术壁垒,因此硅片市场集中度高。

在新昇半导体成立前,日本信越化学、日本胜高集团、德国世创(Siltronic)等五家主流硅片供应商的全球市场份额占98%。中国的300mm半导体硅片100%依赖进口,成为集成电路产业链建设与发展的主要瓶颈。幸运的是,国内大硅片产业发展遇上了好时机。五家主流硅片供应商在2008年后经过疯狂扩张期,使得硅片市场供大于求,长期处于低迷状态,2014年-2021年期间,五家主流硅片供应商没有新建产能,造成2018年以后12英寸硅片市场严重供不应求。沪硅产业全资控股子公司新昇半导体2015年开始建厂,恰好2018年产能释放,赶上历史窗口期。自2020年第四季度以来,硅片订单远超生产能力,累计销售600万片,成为中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一,占全球市场份额已达3%左右。中国300mm硅片技术突破既有深度又有广度。

国内硅片产业发展起步与国外相比较的特点

国外1953年开始生产硅片,我们的起步较晚,新昇半导体在2017年开始逐步量产,我们差距达到了12年。国外8英寸是在1980年开始量产的,但是我们是在2010年开始量产的。

国内12英寸和8英寸发展呈现小而散的特点,缺乏国际竞争力。虽然12英寸供给端硅片厂商数量增加,但市场仍处于严重供不应求的状态,目前12英寸大硅片仅有以上海新昇为首的少量企业实现正片供应,其他厂家还在摸索阶段。

同时,国内积极扩产8英寸和12英寸硅片产能,8英寸产能产能将增加90万片/月达298万片/月。12英寸现有产能90万片/月,计划扩产 180万片/月,满产后将达到270万片/月。12英寸大硅片需求旺盛,海外产能有限,为国内硅片企业提供战略发展期,国内硅片企业加速产品认证和客户导入。

国产大硅片的难题

大尺寸硅片就像摆在硅片厂商面前的一块蛋糕。但大硅片产业的道路非常艰难,在这里面的话我们要突破技术、认证、投资的关卡。

技术关,标准高,而且门槛越来越高,因为要不断地收紧规格为了更好的满足下游客户的需求;同时还要追赶五大家的水准。

虽然提升技术很难,但是国产依旧取得了一些成果。技术上解决近完美单晶生长技术难题。开展拉晶炉拉速控制算法开发,将拉速控制系统的控制精度从3~4μm/min提高到0.3μm/min,精度提高10倍,有效控制缺陷的形成。深入理解杂质运动过程和缺陷移动演变过程,改进热场设计,第I、II代自主设计的热场已经用于实际生产。基于独特的拉晶工艺设计+AI数据挖掘,进一步提升晶棒中近完美单晶有效长度。

认证关,国内的产品需要得到客户的认证,而且逻辑产品需要双重认证即代工厂的认证和客户的认证。而测试片认证期是3到6个月,正片的认证期是平均13个月。2018年一季度末,上海新昇300mm硅片正片通过上海华力微的认证并开始销售。2022年12月份,作为国内首个300mm大硅片项目上海新昇的动态一直备受业界关注,继向上海华力微销售正片后,再传出好消息,其大硅片已通过中国顶尖代工厂的认证。

投资关,大硅片也是一个重投资的重资产投入的行业,设备和研发的投入都非常的高。大硅片厂商压力大是因为生产上量过程相当缓慢,前期的亏损会非常的高,盈利周期很长。硅片生产线的建设周期较长,一般为2-3年,这也意味着厂商开始投资建设新的生产线后,在未来的一段时间内硅片产能不能够快速提升。