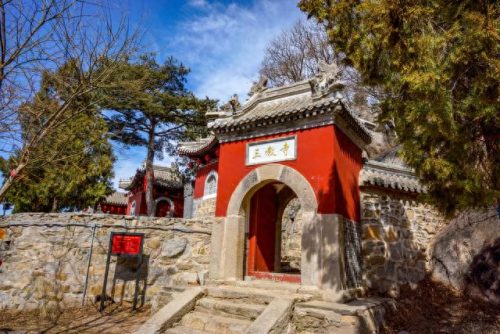

三教寺可观密云水库

在烟波浩渺的密云水库东岸的群山之中,隐藏着一座红墙青瓦的古寺,这座寺庙从外表看与别的寺庙没有什么异样,但走进寺里却与别的寺庙大不相同,别的寺庙供奉的是如来佛或别的佛教众仙,而这里的三圣殿却并排供奉着佛祖释迦摩尼、道教的老子和儒家的孔子,三位神仙和平共处一室,神态安详,享受着人间香火,在这里三教融为一体,不在互相排斥,这就是密云地区仅存的唯一供奉儒、释、道三教的寺庙——青洞山三教寺。

青洞山因为面朝密云水库,山石景色酷似青岛崂山,所以又有“京郊小崂山”之称。2000年9月,三教寺被公布为密云县级文物保护单位,公布名称为“青洞山三教寺”。

青洞山的别称

说起三教寺,不得不提“青洞山”。青洞山海拔900多米,面对北方的名山大川来说,现在知道它的人很少。但它在解放前的名气却不小,《大明一统志》《大清一统志》《日下旧闻考》以及密云的旧县志等诸多史料都有关于它的记载。

青洞山有很多名字,光绪《顺天府志》记载:“清洞,一名三教山,亦名青铜山。”《大清一统志》(乾隆本):“清洞山在县东北五十里,中有仙洞,亦名三教山”。

从以上记载来看,青洞山有三个名字:“青洞山”、“青铜山”、“三教山”。一座山有三个名字,这在中国山的名称上是十分罕见的,也说明这座山承载历史的厚重。

青洞山半山腰的山洞

青洞山为什么叫清洞山呢?这与这座山半山腰有一个山洞有关,这个洞属于天然岩洞,由西北向东南倾斜,洞口朝西南,洞内三面洞壁均用石头磊砌了起来,并用灰泥抹平。洞口宽4米,最高处2.5米,最低出1.2米,洞深6.2米。西北面洞壁有一壁龛,顶部岩石上绘有以红蓝色为主的彩色云图。

当地人讲,古代这个岩洞里曾供奉着一座卧着的石佛,拂晓的霞光通过洞口映在卧佛上,洞内通明,色彩瑰丽,人们认为这很神奇,再加上这里山峦叠翠,古木清幽,也成为文人雅士游览的场所。据康熙十二年(1673)《密云县志》记载,这就是清代赫赫有名“青洞晓色”,它与“冶塔仙灯、圣水鸣琴、白檀晴光、霞峰散彩、水沼呈祥、五峰凌空、回阳返照”一起,被列为“密云外八景”中的“前八景”之一,排在“白檀晴光”之后,位列第四。

光绪《密云县志》也对青洞山的风光赞赏有加,说这里别有洞天:“县东北五十里三教山,洞穴清幽,林木蓊郁,曙色初升,爽气宜人。信乎,别有天地矣。”

三教寺建于元代

清洞山三教寺建于什么时候?康熙《密云县志》和《日下旧闻考》都有相关记载:“三教寺,县东北五十里青洞山下,洪武年重修。又有卧佛寺,唐时建,嘉靖年重修。”

三教寺

从上面这段记述文字看,说明了两个问题:一个是三教寺建于洪武年之前,大家都知道,洪武是明朝开国皇帝朱元璋的年号,这个三教寺是洪武年重修,说明它建于明朝以前,即元朝。

元朝北京地区有三教寺的存在吗?当然有。“三教寺在白水洼,有元至元十八年(1281)石幢。”这是清光绪二十一年刊刻的《昌平外志》关于海淀区上庄镇白水洼三教寺的记载。从这段文字看,元朝北京地区不仅密云有三教寺,海淀也有。

三教寺为什么是建于元朝而不是其他朝代呢?

这要从三教合一发展的脉络看。三教指的是“儒、释、道”三家,它们的发展可分三个阶段。第一阶段是魏晋南北朝时期的萌芽阶段,由南朝的梁武帝提出并倡导,虽然有三教的叫法儿,也有相互的影响,但彼此是独立的;第二阶段是唐宋阶段,在教义上相互影响较大,是过渡阶段,相互影响吸收。第三阶段是元明清阶段,出现宗教形式上真正三教合一。

为什么会出现三教合一的态势?这和当时的环境有关。一个是北京地区包括密云,从五代后晋儿皇帝石敬瑭把燕云十六州割让给辽国开始,这里就处于契丹人的统治之下,后来又是元朝蒙古人的统治,时间长达四个多世纪,为了保全汉族传统文化的需要,使它更利于生存传播,有更强大的生命力,相互依存,抱团取暖。

比如元朝的统治者比较重视道教,成吉思汗在西征的路上,曾于大雪山会见道教全真教道人丘处机,向他问道。全真教创始人王重阳曾说过“儒门释户道相通,三教从来一祖风”,他们不仅把《道德经》作为主修课,也修习儒家的《孝经》和佛家的《般若波罗蜜多心经》。

另一个是统治阶级的提倡。明太祖朱元璋倡导三教合一,并有专著《三教论》,他对三教的功能巩固他的统治看得比较透彻“于斯三教,除仲尼之道,祖尧舜,率三王,删《诗》制典,万世永赖。其佛仙之幽灵,暗助王纲,益世无穷唯常是吉。……三教之立,虽持身荣俭之不同,其所济给之理一。然于斯世之愚人,于斯三教,有不可缺者。”

宋孝宗在《原道论》中也提出“以佛修心,以老治身,以儒治世”。他认为佛教的教义能解除人们内心的烦恼,能治人的心病;道家的教义能够让人身体健康长寿,长命百岁;而儒家的典章制度能够治理社会,让社会变得更有秩序,这就是“治心、治身、治世”。统治者看到的是三教的社会功能,所以他们要提倡。

三教寺声名远播

历史上的青洞山曾是一座寺观林立的山,据康熙《密云县志》记载:“县东北五十里青洞山……又有卧佛寺,唐时建,嘉靖年重修”。这段文字说明青洞山在唐代就建有卧佛寺,也说明山洞里的卧佛在唐代就有了,它是一座寺庙,说明是佛教圣地,这也是关于青洞山建有寺庙最早的记录。

“嘉靖年重修”说明卧佛寺在明朝嘉靖年还存在,根据前面的记述也说明,三教寺不是在卧佛寺的基础上建的,而是两寺同时存在于青洞山上。

青洞山上这个三教并存的宗教圣地在明代声名远播,为什么这么说呢?因为明代的《英宗实录》和《典故纪闻》都记录了这么一件事,明朝正统十三年,宦官金荣等三人变换衣帽,偷偷地溜出皇宫,来到密云的青洞山剃度出家,当了和尚,后来遭到通缉,被捕获,由锦衣卫据实审讯录了口供后,上报皇上明英宗朱祁镇,皇上下令判处三人死刑,斩首示众。

明代密云地区属于边境,当时驻密云的蓟辽总督杨博在给嘉靖皇帝《改河道济粮运疏》中用八个字概括了明中后期的密云“绝漠穷荒,鲜少生理”,就是说这里荒凉偏僻,缺少生存条件。那时候交通又不像现在这样发达,崇山峻岭,行路困难。金荣等三人却跑到这里出家,说明青洞山虽然地处边境,但在京城也有名气,三人很快被捕获,也说明这里香火旺盛,是官府比较注意的大型宗教场所。

明代青洞山三教寺碑

据三教寺内现存的明弘治十七年(1504)立的《密云县青洞山三教寺碑记》记载,明永乐年间重修了佛殿、钟楼、廊庑,景泰壬申(1453)又雕刻了卧佛、十大菩萨宝像。

青洞山三教寺饱经沧桑,抗战时期被日寇烧毁,后经当地住持化缘重建。文革初期,在破四旧运动中被红卫兵拆毁。2015年7月在原有遗址上重建,恢复了正殿、配殿、钟鼓楼、卧佛殿、禅房及周边宇墙。暮鼓晨钟在沉寂了半个世纪后,又在古老的青洞山上回响。